FELICIA IMPASTATO, UNA STORIA ESEMPLARE, PIENA DI DOLORE E DI SPERANZA

Nella lotta alla mafia, molte donne hanno avuto un ruolo prezioso, seppur costellato di sofferenze inenarrabili e di amarezze ripetute. Sono storie trascurate e spesso sottovalutate, come è successo anche alle donne partigiane che hanno preso parte alla Resistenza.

C’è una donna che merita di essere posta al centro della memoria antimafia: Felicia Impastato.

La sua vita è carica di dolore struggente ma anche di speranza liberatrice.

Conoscere la sua storia fa bene a tutti, in particolare alle nuove generazioni. È tuttora una fonte viva di ispirazione per quanti pensano che le mafie sono una minaccia devastante per la propria libertà e per il cammino di legalità e sviluppo di una democrazia che vuole essere seria e coerente.

Non posso dimenticare un giorno in particolare che mi ha segnato per sempre: il 6 dicembre del 2000, giorno della votazione della Relazione sul caso Impastato nella Commissione Parlamentare Antimafia di cui ero presidente. La seduta di quella mattina ha segnato la storia del Parlamento: per la prima volta si riconosceva ufficialmente un depistaggio di Stato e si ammettevano responsabilità istituzionali nell’occultare il movente mafioso della barbara uccisione di Peppino Impastato.

La Relazione fu approvata e condivisa. Un raggio di sole ha squarciato il drammatico lavoro della nostra storia democratica, spesso afflitta da grigiore e ombre nere su tantissimi delitti politico-mafiosi.

Non potevamo tenere dentro di noi la frenesia per l’importante risultato. Non potevamo lasciarlo confinato nel perimetro istituzionale.

Avvertii il bisogno impellente di andare a Cinisi, direttamente da Felicia Impastato, per compiere un gesto di responsabilità e di umiltà verso una mamma che aveva sofferto l’indicibile eppure non era caduta nel fosso senza luce della sfiducia o della rassegnazione.

Arrivammo in delegazione a “Casa memoria”. Felicia Impastato era seduta nella stanza principale, dove accoglieva giovani e militanti giunti da tutta Italia, desiderosi di conoscere la storia di suo figlio Peppino.

Entrando, la vidi seduta sulla sua semplice sedia, ma sembrava comunque una regina, con il volto ancora nobile e con le rughe intrise di fatiche e lotte.

Mi inchinai davanti a lei e le consegnai la Relazione. Lei mi accarezzò e mi disse: “Mi avete fatto rivivere mio figlio Peppino”.

Lo Stato le chiedeva finalmente scusa e le porgeva il risultato di un lavoro di inchiesta meticoloso e documentato nel quale si individuavano le vere responsabilità e il vero movente della morte di Peppino.

Felicia ha sorriso, ha compreso il valore inedito di quell’inchiesta. In quel momento la speranza prevaleva sul dolore per diventare scelta politica di impegno per la liberazione dalle mafie.

Quanti di noi di fronte ad un torto subito dallo Stato imprecano e maledicono contro le istituzioni e gli apparati politici? Quanti in mille occasioni quotidiane perdono speranza nella giustizia e nella democrazia?

Eppure lo Stato con lei si era comportato malissimo. Dopo la morte di Peppino, i familiari mafiosi venuti dagli Stati Uniti erano pronti alla vendetta. Lei rifiutò nettamente tale ipotesi. Nel comprendere la portata di questa scelta, non dimentichiamo mai come fu ucciso Peppino.

Le indagini invece presero una cattiva piega. Per lo Stato, Peppino era un terrorista oppure un suicida. Si applicò la tecnica del “mascariamento” tanto cara alla mafia. Altro che solidarietà verso una mamma trafitta dal dolore e comunque pronta ad una scelta di fiducia verso il percorso democratico della giustizia!

Felicia sarebbe potuta ritornare sui suoi passi. Avrebbe potuto farsi vincere dal dolore e dalla rabbia verso lo Stato. Invece, come in una Via Crucis, si prese la croce sulle spalle e tappa dopo tappa, con mille altre sofferenze, insieme all’altro figlio Giovanni e a sua moglie Felicetta, ai compagni di Peppino, con in testa Umberto Santino e la moglie Anna Puglisi del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato giunse sino ad una sorte di resurrezione.

Ecco, la storia di Felicia va letta attraverso le sue scelte così profonde, di rottura e colte.

Non era una donna di scuola. Eppure era partecipe di un’intelligenza culturale e politica di alto livello.

Aveva sposato un marito legato ad una famiglia mafiosa eppure non si era fatta ingabbiare dal modo di pensare e agire omertoso e complice che la mafia assegnava alle donne.

Era dalla parte di Peppino per amore di mamma, senz’altro. Ma quell’amore è stato capace di essere una sorgente liberatoria dalla violenza e dal potere mafioso. Un amore ricco di valori e di tensione verso il cambiamento, come aveva ben compreso attraverso le scelte difficili e così contrastate di Peppino.

Ricordiamo allora Felicia Impastato. Ci ha lasciato il 7 dicembre del 2004, alla vigilia della Festa dell’Immacolata. Anche Lei, nella sua umanità terrena, lo era.

TESTIMONI DEL PENSARE E RIPROGETTARE: INDICE

- Don Peppe Diana

- Padre Pino Puglisi

- Arturo Paoli

- Don Lorenzo Milani

- Antonio Gramsci

- Dietrich Bonhoeffer

- Giacomo Matteotti

DON PEPPE DIANA, UNA STORIA DA CONOSCERE E VALORIZZARE: UNA FONTE ATTUALE DI ISPIRAZIONE PER UN CAMMINO DI LIBERAZIONE DALLE MAFIE

La lotta alle mafie è una sorta di Via Crucis dei tempi moderni: sul cammino di liberazione sono cadute tante personalità della società civile e religiosa, della politica e delle istituzioni. Molte di queste storie dolorose e drammatiche sono finalmente abbastanza conosciute e illuminano la strada a chi non vuole piegarsi al modo di pensare e agire mafioso.

Alcune di queste storie tuttavia sono ancora da approfondire e sviscerare meglio. In particolare ce n’è una che merita di essere valorizzata, perché rappresenta una possibile fonte di ispirazione sia per le ragazze e i ragazzi, sia per quanti sono impegnati da giovani e adulti in un’esperienza religiosa e di fede.

È la storia di don Peppe Diana di Casal di Principe, in Campania. Un giovane sacerdote intriso di una profonda fede in Dio e di amore per l’umanità. Sin da ragazzo sentiva dentro di sé sgorgare in modo dirompente l’acqua limpida delle nuove idee di emancipazione e della progettualità tesa al cambiamento, che nel suo territorio veniva imbrigliata e inquinata dalla camorra e dall’affermazione del particolare clan mafioso dei “casalesi” con la violenza, gli affari e le collusioni.

Era ben preparato teologicamente e culturalmente. Ma il suo pensare, dire e praticare Dio passava dalla condivisione del Popolo di Dio “con” e non “per” le donne e gli uomini del proprio tempo, come aveva sperimentato nella sua vita associativa e di volontariato con gli scout e come gli aveva insegnato lo spirito nuovo del Concilio Vaticano II.

Il 19 settembre del 1989 don Peppe Diana fu nominato giovane Parroco di San Nicola di Bari, una Parrocchia situata nel cuore di Casal di Principe. Un cuore pieno di vitalità ma spesso martirizzato dalla violenza e dai soprusi camorristici.

Agli inizi degli anni Ottanta, la Chiesa campana aveva rotto gli indugi e aveva lanciato un messaggio profetico: “Per amore del mio Popolo, non tacerò”. Il richiamo al versetto del Profeta Isaia aiutava a squarciare il velo del “negazionismo” della presenza camorristica nei gangli vitali della società e delle istituzioni.

Quando, lo scorso 20 ottobre, mi sono ritrovato insieme agli scout e ai loro capi della diocesi di Cassano all’Ionio, a Francesco Garofalo e alla sorella Marisa Diana, a riflettere e pregare sulla tomba di don Peppe e nella sua Parrocchia, guidata con sapienza e coraggio da don Franco, il pensiero è andato al filo rosso che lega la storia di don Diana non solo a quella del Beato padre Pino Puglisi, in Sicilia, ma anche a quella del Vescovo martire e santo Oscar Romero, in America Latina. Da giovanissimo avevo vissuto la sofferenza per la morte di Mons. Oscar Romero, ucciso in Salvador dai paramilitari degli “squadroni della morte”, impiegati per reprimere qualsiasi anelito di giustizia e libertà dal Governo, perché aveva compreso che era il tempo della scelta dell’amore incarnato negli ultimi e nei diseredati e aveva preso sul serio la denuncia profetica di Isaia: “Per amore del mio Popolo, non tacerò”.

Oscar Romero cadde sull’altare durante la celebrazione della Santa messa, il 24 Marzo 1980, lasciandoci un vivido testamento spirituale: «Un obispo morirá pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás». «Un vescovo potrà morire, ma la Chiesa di Dio, che è il popolo, non perirà mai.»

I Vescovi campani avevano avvertito la necessità di rompere con qualunque acquiescenza o interazione con il potere e la “religiosità camorristica”, seguendo proprio l’esempio ispiratore di Mons. Romero. Fin dal 1978, Paolo VI aveva immesso alla guida della Diocesi di Acerra un vescovo rosminiano, forgiato dal fuoco dell’esperienza drammatica del terremoto della Valle del Belice, in Sicilia, a contatto diretto con la protervia mafiosa. Sotto il suo impulso, i Vescovi compresero che in Campania la camorra stava “imparando” dalla Cosa Nostra di Riina, Provenzano e Bagarella a ricorrere al binomio di violenza spietata e inaudita e massiccia collusione con settori dell’economia e della politica. Lanciarono così, il 16 Luglio 1982, il documento profetico “Per amore del mio Popolo, non tacerò”, che purtroppo negli anni successivi non riuscì a incidere, come i Vescovi avrebbero voluto, sulla formazione delle coscienze e sul contrasto alle mafie.

Il giovane Parroco di Casal di Principe invece prese sul serio quel documento e avvertì che anche per Lui la scelta di una fede liberante passava dalla lotta alla camorra dei casalesi.

Si dedicò quindi a formare i giovani e promuovere attività di impegno culturale e sociale. Aveva alle spalle il metodo educativo degli scout, sapeva che doveva coinvolgere attivamente i ragazzi con una pastorale credibile e decisa.

Alla fine degli anni Ottanta, i corleonesi erano i padroni del campo non solo in Sicilia, ma avevano messo radici anche in Campania: avevano vinto la guerra interna e avevano colpito chiunque potesse ostacolare la loro sete di dominio assoluto. Decisero di non guardare in faccia neanche la Chiesa: se veniva meno la sua accondiscendenza all’egemonia della pratica pseudoreligiosa da parte dei boss, allora potevano essere colpiti anche i sacerdoti. Padre Pino Puglisi fu infatti ucciso in modo esemplare il giorno del suo compleanno, il 15 Settembre 1993, proprio durante quel forsennato biennio stragista.

Anche la camorra dei casalesi seguì il loro esempio. Diventò una camorra che non lasciava spazio, pervasiva e soffocante, assassina e collusiva, lesiva di dignità e diritti, con la pretesa di dettare legge a tutti i livelli. Lo scontro con don Peppe Diana fu inevitabile. La fede nel Dio amore e nel Dio liberante è incompatibile con la fede soffocante dei boss nel dio-denaro e nel dio-potere.

Fu così che don Peppe Diana prese una decisione coraggiosa e radicale: la notte di Natale del 1991, in tutte le chiese della Forania di Casal di Principe, si poté ascoltare la lettera da lui scritta e condivisa da tutti i Parroci, intitolata “Per amore del mio popolo”, che richiamava e arricchiva il documento di dieci anni prima promosso dai Vescovi campani.

Da quel momento la sua sorgente di vita iniziò a pervadere il territorio oltre che la comunità parrocchiale. Molti lo seguirono, altri lo contrastarono, guidati dai potentati locali che cominciarono a ricorrere al velenoso strumento del “mascariamento” per screditare e delegittimare il suo prezioso e incisivo operato.

Ma il giovane Parroco non si lasciò intimidire o piegare. Avanzava, tappa dopo tappa, nella sequela della fede liberante e di amore, che è alternativa alla fede soffocante del dio-denaro e del dio-potere.

Il filo rosso che lega don Oscar Romero a padre Pino Puglisi passa nelle mani del giovane don Peppe Diana e tesse una rete di ribellione e cambiamento. La camorra non poteva sopportare una presenza così destrutturante per il suo dominio assoluto e decise di entrare in azione per spezzare quel filo rosso di liberazione e di amore.

La mattina del 19 Marzo 1994, giorno del suo onomastico, la camorra si presentò in Chiesa. Il Parroco era in sacrestia e si preparava a celebrare la Messa. Il killer chiese di don Peppe Diana e alla sua risposta lo colpì cinque volte: alla testa, in spregio al suo pensiero e alla sua progettualità; al cuore, in spregio alla sua ricerca della liberazione e dell’amore; al braccio, in spregio alla sua azione educativa e sociale.

Il corpo di don Peppe Diana è stato certamente spento ma la sua vita è risorta nel suo popolo. Ancora oggi è infatti fonte di santità e di ispirazione per quanti, in tutto il Paese, sono impegnati nella liberazione dalle mafie.

Nel documento del Natale 1991, aveva scritto le parole che rappresentano il suo contributo a quel filo rosso che lo legava ai martiri, il sentire la fede come profezia: “Il nostro impegno profetico di denuncia non deve e non può venire meno. Dio ci chiama a essere profeti”.

Il Profeta fa da sentinella: vede l’ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto originario di Dio (Ezechiele 3,16-18);

Il Profeta ricorda il passato e se ne serve per cogliere nel presente il nuovo (Isaia 43);

Il Profeta invita a vivere e lui stesso vive la Solidarietà nella sofferenza (Genesi 8,18-23);

Il Profeta indica come prioritaria la via della giustizia (Geremia 22,3 – Isaia 5).

La storia di don Peppino Diana scuote tuttora le nostre coscienze e ci interpella. Accostarsi a lui richiede consapevolezza, capacità di fare scelte coraggiose, spirito di servizio verso il prossimo e il proprio territorio. È storia di fede, è storia di vita.

Casal di Principe, 2o ottobre – inizio dell’anno scout 2024/2025 sui passi di Don Peppe Diana

GIACOMO MATTEOTTI, CERTAMENTE UN MARTIRE MA ANCHE UNA FONTE ATTUALE DI ISPIRAZIONE

Il 10 Giugno del 1924 il nefasto fascismo, guidato dal dittatore Mussolini, consuma un ulteriore delitto, che segna un’ulteriore tappa del suo cammino verso la presa totalitaria sulle istituzioni e sulla società.

A Roma, sul Lungotevere, la mattina di quell’assolata giornata estiva, viene rapito con una violenza inaudita Giacomo Matteotti, un prestigioso leader socialista che stava svelando di quali “lacrime e sangue” si nutriva il potere fascista.

Nei pressi di casa sua, Matteotti viene picchiato e sbattuto in macchina, portato fuori alla Capitale, dove il suo corpo viene straziato, e poi ucciso e sepolto.

Si tratta di una sorta di “cronaca di un delitto annunciato”. Il fare concreto e il dire esplicito del leader socialista risultava intollerabile ad un Mussolini che avanzava lungo la rotta dell’assoggettare il Parlamento, del silenziare l’opposizione e del piegare e intimidire la società italiana.

In quel nostro Paese di inizio del Novecento ribollono ideali, idee e progetti di cambiamento. Ci si interroga sulle povertà estreme, sui percorsi di emancipazione, sulla innovazione economica, sulla democratizzazione delle istituzioni, sul ruolo della politica e della cultura nella selezione della classe dirigente e sulla guida delle realtà territoriali e mondiali.

Matteotti, sin da ragazzo, è immerso in queste intemperie dell’avvio del “secolo breve”.

Abbandona presto gli agi della sua famiglia, che gli avrebbero consentito un percorso elitario, benestante e garantito, per scegliere la strada tutta in salita dell’affermazione di un altro modo di pensare e agire: il modello socialista.

Insieme ai suoi due fratelli, abbraccia questa fede nell’emancipazione delle classi popolari. Si dedica anima e corpo a studiare come meglio aiutarle e sostenere la crescita del movimento, che dal basso cresceva giorno dopo giorno con un avvolgente respiro mondiale.

La prima guerra mondiale fa implodere tutto: dal tradizionale pensiero liberale al più innovativo pensiero socialista. Da questa terribile crisi, che ha causato milioni di morti, le già fragili democrazie escono piegate e si affermano man mano, a partire dall’Italia, fascismi e nazionalismi autoritari. Le divisioni a sinistra e le discriminazioni nazionaliste prendono il sopravvento. Matteotti si schiera contro la guerra, viene comunque arruolato ma subito spedito in luoghi militari dove può essere facilmente controllato e bloccato.

Dopo la guerra, la sua ascesa alla leadership socialista è inarrestabile. Mattotti diventa Segretario del PSU e un Parlamentare di primo piano, competente e stimato, quindi un

ostacolo pesante per l’avanzata fascista.

A cento anni da quel 10 giugno, il suo percorso prima familiare e poi culturale e politico va conosciuto nei dettagli e così liberato dall’astrattezza e dalla retorica di maniera.

Bisogna entrare dentro la sua storia, lasciata appesa nella memoria del Paese con l’intitolazione di tantissime vie e piazze, ma svuotata progressivamente del significato concreto del suo pensiero e della sua esemplarità.

Bisogna prendere in mano i suoi scritti, leggere il suo libro-dossier dove fa un bilancio severo dell’operato di un anno del Governo fascista e ascoltare il suo famoso intervento pronunciato nell’Aula della Camera dei Deputati il 30 maggio del 1924, nel quale con dovizia di particolari inchioda Mussolini e il fascismo alle loro responsabilità per la farsa delle elezioni politiche del 6 aprile, caratterizzate da violenze e imbrogli e illegalità di ogni tipo.

Non va neanche trascurato il suo poco conosciuto lavoro sulla corruzione, all’interno del neonato regime, per il rilascio di concessioni estrattive in Sicilia e in Emilia-Romagna alla multinazionale del petrolio, di proprietà del già straricco e potentissimo Rockefeller. Alla faccia della predicazione fascista sull’interesse nazionale e sull’autarchia economica!

È necessario leggere gli atti del processo-farsa agli autori del reato, di quei fascisti prezzolati dallo stesso Mussolini, il racconto del loro arresto dopo l’ondata di indignazione e il successivo colpo di spugna.

Insomma, bisogna sapere e far entrare nelle vene attive della memoria la vita di Giacomo Matteotti, sicuramente un martire, che ancora oggi rappresenta una viva sorgente di ispirazione progettuale per quanti, soprattutto tra le nuove generazioni, sognano e si impegnano nel realizzare una società italiana, europea e mondiale più solidale, in pace e in grado di promuovere giustizia e salvaguardia dell’ambiente.

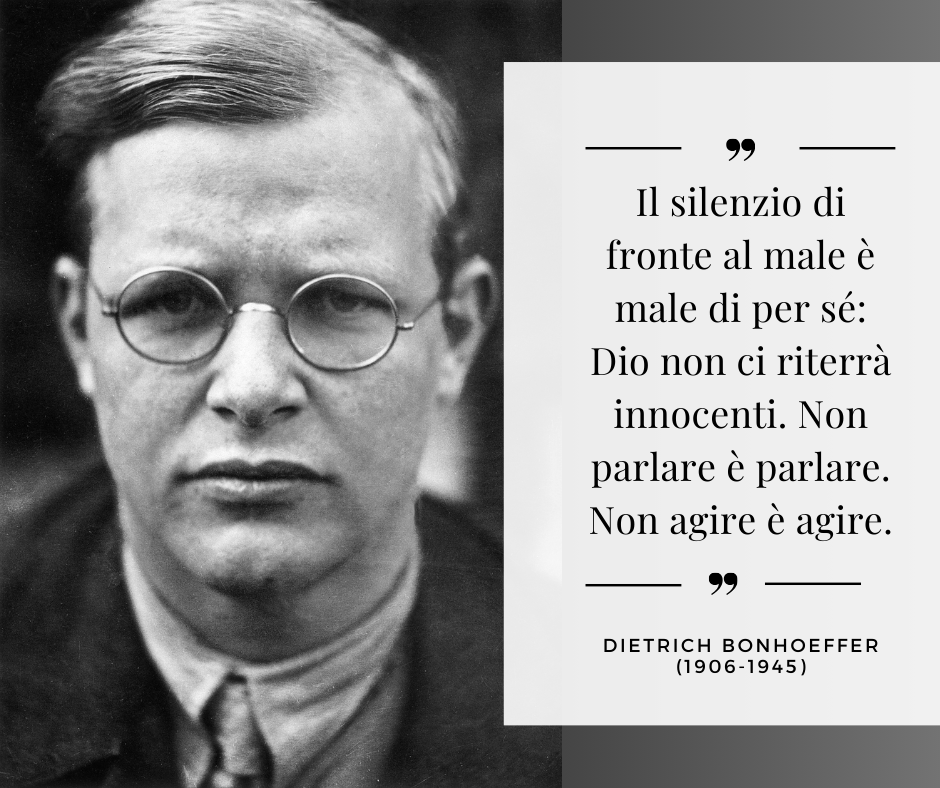

DIETRICH BONHOEFFER

Dietrich Bonhoeffer nacque a Breslavia il 4 febbraio 1906. Breslavia è una città della Slesia, allora situata in Germania, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale tornò ad essere parte della Polonia con il nome di Wroclaw, dopo quattro secoli di dominio prima austriaco, poi prussiano e infine nazista.

Fu ucciso con la tipica crudeltà nazista nel campo di concentramento di Flossenbürg, il 9 aprile 1945.

È stato un pastore protestante di enorme spessore religioso, etico e relazionale.

È stato un teologo raffinato che ha scritto pagine meravigliose sul rapporto tra la fede e la vita, tra la fede e i travagli dell’umanità.

È stato un convinto partigiano che ha messo al servizio dell’umanità la sua stessa vita per la liberazione dal nazismo e da Hitler.

Ci sono storie che lasciano il segno nel cammino di credenti e non credenti. Storie che vanno conosciute e possibilmente fatte proprie. Storie che continuano ad ispirare il pensare, dire e vivere Dio dentro i drammi del nostro tempo.

Negli anni di impegno alla FUCI e al MoVI, la storia di Dietrich Bonhoeffer ha accompagnato anche la mia giovane ricerca di vivere al servizio dei migliori cammini di fede e di prossimità, intesi come possibile liberazione interiore, sociale e politica.

È una storia bella da conoscere tuttora e da raccontare soprattutto alle nuove generazioni!

Dietrich Bonhoeffer sin da ragazzo avvertiva dentro il proprio cuore una vocazione religiosa verso un Dio che con l’incarnazione di Cristo vive la condizione umana nelle sue gioie e nei suoi dolori.

La sua famiglia coltivava verso di lui ambizioni professionali di alto lignaggio. La mamma comunque lo spingeva a sani valori, il papà medico e professore di neurologia e psichiatria lo orientava alle scienze. Il giovane Dietrich pensava ad altro: al “totalmente altro” del Dio che scavava nei meandri profondi della sua coscienza, al “totalmente prossimo” del popolo di Dio che lo faceva sentire fratello al suo servizio.

Scelse così la vita religiosa per diventare pastore nella Chiesa Protestante. Iniziò un duro cammino di formazione e di preparazione ad un dialogo con Dio il più maturo possibile e di incontro con i fratelli e le sorelle il più responsabile possibile.

Studiò nella prestigiosa Università di Tubinga tanto cara ad Hegel, poi in quella di Berlino. Si aprì alla cultura moderna e al senso critico delle trasformazioni sociali e dello stesso pensiero religioso. Grazie al dialogo giovanile con intellettuali come il pacifista francese Jean Lasserre (1908-1983), orientò il suo universo culturale verso la coesistenza dei popoli. Apprese molto dai teologici più moderni, come il teologo protestante svizzero Karl Barth (1886-1968), e si laureò nel 1930, con una tesi sulla Chiesa, dal titolo “Sanctorum communio”, diventando pastore luterano e ottenendo a soli 24 anni l’abilitazione per la docenza universitaria. Si “vaccinò” sin da subito dal contagio di forme integraliste dell’annuncio di fede.

La sua solida formazione lo aiutò a non farsi pertanto avvelenare dalla ostilità agli accordi di Versailles (alla fine della prima guerra mondiale, il 28 giugno del 1919), che fece da carburante nazionalista all’ascesa di Hitler, e non si accodò al successo dilagante del nazismo. Ne comprese per tempo il suo carattere deleterio: negazione violenta dei più elementari diritti umani, propensione cieca alla guerra, cancellazione di qualunque libertà e vita democratica, un antisemitismo fuori da qualunque logica umana e religiosa. Ma comprese pure la sua irriducibile contraddizione a qualunque richiamo di fede e di etica condivisa. Nella sua lettera a Gandhi, per il quale nutriva una profonda ammirazione, confidò le preoccupazioni per la possibile guerra in Europa, sostenendo il bisogno di “un movimento cristiano per la pace, vivo e ispirato a principi spirituali”.

Lasciò indignato la Germania per andare ad insegnare a Londra, ma non seppe resistere al richiamo dell’impegno religioso e civile nella sua terra. Ritornò a Berlino e diede una mano fondamentale alla organizzazione della Chiesa Protestante Confessante, che prese le nette distanze della Chiesa ufficiale Luterana per via del suo essere supina al dominio nazista. Fu di nuovo costretto ad andare via, stavolta negli Stati Uniti, a New York, ma rimase pochissimi giorni: capì che non poteva esimersi dalla scelta di andare sino in fondo nella lotta al nazismo.

Diventò uno dei principali protagonisti della lotta al nazismo operanti all’interno della Germania, agendo concretamente per resistere e per eliminare lo stesso Hitler, unendosi per questo obiettivo al gruppo di Resistenza sorto attorno all’ammiraglio Wilhelm Canaris (1887-1945).

Il 5 Aprile del 1943 fu arrestato dalla Gestapo e subì a testa alta e senza mai perdere la fede il suo vero e proprio calvario nelle terribili carceri tedesche, dove riuscì a vivere con dignità e a scrivere pagine memorabili della sua concezione cristiana. Dopo un breve passaggio nel campo di concentramento di Buchenwald, fu trasferito nel lager di Flossenbürg presso Monaco, dove con un processo sommario, fu condannato a morte, impiccato e appeso nudo ad un palo il 9 aprile 1945, a soli 39 anni, insieme all’ammiraglio Canaris, per espresso ordine di Hitler, poco tempo prima della caduta del nazismo.

Dietrich Bonhoeffer operò con l’esempio per annunciare una fede incarnata e liberante, scrisse molte opere ancora ricche di ispirazione teologica ed etica come “Resistenza e Resa”.

È stato un testimone credibile in un momento oscuro per indicare una possibile Via di Speranza. La indica anche a noi, immersi in una fase storica che rischia ancora una volta di diventare piuttosto buia, ma che è anche desiderosa di cieli e terre nuove.

PADRE PINO PUGLISI: UN SORRISO LIBERANTE, UN ESEMPIO ANCORA VIVO, UN SANTO DEL NOSTRO TEMPO

Padre Puglisi non era il classico prete che in quegli anni puntava il dito contro le mafie con libri, interviste e convegni. Aveva scelto invece un approccio che investiva tutto sulla formazione delle coscienze e su una spiritualità in grado di diffondere un amore di liberazione. Il suo corpo, la sua fede e la sua intelligenza comunicavano e aggregavano.

L’ho conosciuto quando noi giovani dirigenti della Fuci della Diocesi di Palermo dovemmo individuare il nostro nuovo assistente spirituale. Tenevamo moltissimo alla nostra laicità, autonomia e responsabilità. Avevamo bisogno pertanto non di un prete protagonista, ma di un sacerdote autentico, in grado di aiutarci in un profondo cammino di fede. Bastò poco per convincerci che Padre Puglisi era la persona adatta. Lui si dichiarò subito disponibile e la scelta non poté essere migliore.

Si avviò così un percorso che ha intersecato due generazioni di fucini: la prima, dopo la Fuci, maturò un impegno nel Volontariato, soprattutto nel MoVI; la seconda lo seguì quando egli decise di assumere la rischiosa responsabilità di Parroco di San Gaetano nel quartiere di Brancaccio.

La mafia, nel frattempo, teneva sotto il tacco i quartieri popolari, colludeva con i potenti e colpiva chi, soprattutto nelle istituzioni e nella società, si ribellava al giogo mafioso. La guerra di mafia imperversava e la reazione della società civile cresceva. Nella Chiesa il cammino arrancava, almeno quello sotto il profilo educativo, sociale e culturale.

Avevamo scelto di agire contro la mafia curando in modo particolare questi profili, che ci erano propri e che erano consoni anche al modo di pensare e di agire di Padre Puglisi. Avevamo promosso infatti un impegno che si allargava in tutto il Sud e sul piano nazionale: lo chiamavamo “socializzare il territorio” nella lotta alle mafie.

Avevamo pure preso contatto con la Commissione Antimafia di allora per presentare questo tipo di approccio. La mafia purtroppo arrivò prima, ma il nostro cammino non si è fermato. La storia di Padre Puglisi ha raggiunto milioni di giovani e continua a seminare idee e progettualità.

A trent’anni dalla sua morte, sento il bisogno di dedicargli un ricordo, attraverso l’esperienza che ho potuto vivere direttamente con lui.

Giuseppe Lumia

Siamo a ben trent’anni dall’indimenticabile sorriso con cui Padre Pino Puglisi affrontò gli esecutori della sua condanna a morte. Un sorriso disarmante, che ha messo in crisi perfino consumati killer mafiosi del calibro di Salvatore Di Grigoli e Gaspare Spatuzza.

Un sorriso che sapeva accogliere e promuovere amore e liberazione.

Un sorriso non arrendevole e accomodante, tipico dei sempliciotti, ma tutt’altro, sempre consapevole e intelligente, tipico degli uomini impegnati e pieni di fede.

Innanzitutto, mi sento di fare un’affermazione che non deve apparire scontata e paradossale: Padre Pino Puglisi credeva in Dio e nel Prossimo. Sì, quando ci incontrava nelle riunioni di formazione, durante gli esercizi spirituali o nei dialoghi a tu per tu, nelle celebrazioni religiose, le sue parole erano autentiche, espressione coerente della sua profonda fede: una fede solida come la roccia, aperta senza paure al dialogo, pronta alla lotta alle varie ingiustizie, ispiratrice di percorsi di cambiamento interiori e sociali, sempre in ricerca condivisa di cieli e terre nuove.

È stato un “figlio autentico del popolo”. È nato nel 1937, lo stesso giorno che fu ucciso, il 15 Settembre, nel quartiere umile di Brancaccio, da una famiglia onesta e semplice, il papà calzolaio, la mamma sarta. Brancaccio è un quartiere popolare di Palermo carico di contraddizioni e di potenzialità. Padre Puglisi sapeva infatti quanto erano radicate e pericolose le contraddizioni, così pure come era alla portata educativa e sociale stimolarne le potenzialità.

Non era il tipo che si tirava indietro e quindi lui stesso avanzò la richiesta, nel Settembre del 1990, di ricoprire il ruolo vacante e difficile di Parroco di San Gaetano. Sapeva a quali rischi poteva andare incontro, ma avvertiva dentro la consapevolezza che l’amore verso Dio e il Prossimo deve incarnarsi ed esprimersi in relazionesimo e fraternariato, diremmo oggi. Era un amore liberante da quelle catene che opprimevano la Comunità di Brancaccio sia attraverso la violenza e l’arroganza del potere mafioso, sia tramite quel mellifluo modo di concepire e sostenere finanziariamente i riti religiosi, soprattutto per la festa di San Gaetano. Padre Puglisi rifiutò soldi e aiuti dai boss, addirittura quelli della potente e stragista famiglia mafiosa dei Graviano.

Iniziò un’attività di promozione sociale sistematica sui servizi da richiedere al Comune e prese posizioni durissime contro la mafia che nel frattempo consumava stragi e strangolava diritti e dignità, soprattutto nei quartieri popolari.

Padre Pino Puglisi aveva spalle piccole fisicamente ma irrobustite dall’esperienza drammatica maturata per diversi anni, dal 1970 al 1978, a Godrano, un Comune del Corleonese, un paesino laborioso appollaiato proprio all’ingresso del meraviglioso Bosco della Ficuzza, dove insiste uno straordinario ecosistema nel quale è incastonata la famosa Casina reale. Era stato Parroco durante una sanguinosa guerra di mafia che provocò diverse vittime tra quelli che avversavano e quelli che sostenevano l’ascesa al trono di cosa nostra dei Corleonesi, come Liggio, Riina, Provenzano e Bagarella.

Nonostante le difficoltà di quel contesto sociale, era riuscito a far crescere una sana generazione libera culturalmente dal pensare e agire mafioso. Uno di quei ragazzi di Godrano diventerà un sacerdote eccellente e addirittura un valido vescovo.

Don Pino si cimentò inoltre nel dialogo ecumenico, tanto da far dialogare la Comunità Cattolica con quella Evangelica, altrettanto numerosa e molto amata, autorevole e ben radicata nel più vasto territorio e capace di esprimere classe dirigente.

Il suo approccio educativo era disarmante come il suo sorriso. Funzionava, eccome! Anche a Brancaccio era riuscito ad attrarre in Parrocchia diversi ragazzi, facendo loro vivere la cultura della cittadinanza, la prossimità sociale intrisa di valori costituzionali, una fede non condizionata da pregiudizi e chiusure mentali. Aveva promosso il Centro “Padre Nostro”, aperto al quartiere e in sintonia con la “scelta degli ultimi” e della “promozione umana” voluta dalla Chiesa del Concilio, che sentiva sua in tutto e per tutto.

La sua esperienza si era forgiata pure in anni e anni di lavoro come professore di scuola, con diversi incarichi parrocchiali in borgate e quartieri periferici di Palermo, in Seminario, nel Centro Vocazionale, con l’Azione Cattolica e con i giovani universitari della Fuci. Questo lungo percorso aveva fatto nascere in lui quel piglio educativo al tempo stesso molto moderno e ben strutturato nell’approccio di fede. Ecco perché la sua fede e la sua pastorale educativa erano in netto contrasto con i condizionamenti di quel pensare e agire imposti dalla mafia.

Non è un caso che due giovani del quartiere di Brancaccio abbiano messo in gioco la propria vita per testimoniare al Processo contro i feroci boss di Brancaccio che avevano assassinato Padre Puglisi. Uno di essi, Giuseppe, è oggi un Testimone di Giustizia che agisce con rigore e preparazione legislativa al sostegno di tutti gli altri Testimoni umiliati e offesi da un approccio burocratico delle Istituzioni rispetto alla difficilissima ma esemplare condizione di chi cambia radicalmente vita, mette a rischio tutto, abbandona il proprio lavoro e territorio, è costretto spesso a modificare le proprie generalità, perdendo i legami con le famiglie di origine, pur di fare il proprio dovere di cittadini nei pericolosi processi di mafia.

La mafia non tollerava un sacerdote che non si limitava a puntare il dito intervenendo mediaticamente, ma preferiva agire costantemente e quotidianamente sul piano della liberazione culturale, sociale e religiosa. I boss avvertivano che in questo modo erano minati alle fondamenta il loro ruolo nel controllo totalizzante del territorio e il loro prestigio nel decidere tutto, compresa la vita dei momenti salienti della Parrocchia.

Il 15 Settembre del 1993, giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, alle 20,40, davanti casa sua, nel piazzale Anita Garibaldi, sempre a Brancaccio, un commando di killer mafiosi lo raggiunse. Oltre a Di Grigoli e Spatuzza, il gruppo era composto da Luigi Giacalone e Cosimo Lo Nigro. Spatuzza lo chiamò per nome e gli intimò: “Questa è una rapina”. Padre Puglisi ebbe solo il tempo di voltarsi, sorridere e dire: “Me l’aspettavo”. Di Grigoli gli sparò a bruciapelo alla nuca.

Sono passati trent’anni e tuttora rimangono esemplari e vive le sue idee, il suo amore per il prossimo, il suo metodo educativo, la sua disponibilità sociale, la sua scelta degli ultimi, la sua voglia di cambiamento della vita del quartiere, di Palermo e della Sicilia.

Padre Pino Puglisi è da alcuni anni un Beato. I motivi sono diversi e tutti validi. Rimane inedito e importante, da non trascurare o minimizzare, il motivo della sua santità “in odium fidei” per avere in sostanza promosso una fede liberante, anche dalle mafie.

Ci mancano moltissimo il suo sorriso disarmante, la sua consapevolezza culturale, la sua attività educativa, la sua fede e il suo impegno per la liberazione dalle mafie. Nello stesso tempo dobbiamo avere la certezza interiore, sociale e politica che la sua ispirazione produce cambiamento: basta accoglierla!

ARTURO PAOLI, L’APOSTOLO DEI PICCOLI E POVERI. CONOSCERE LA SUA STORIA CI AIUTA A RIPENSARE E RIPROGETTARE IL CAMMINO DELL’UMANITÀ

Ho avuto anch’io la gioia di conoscere Arturo Paoli, una persona speciale: un uomo di speranza e di fede, di quella fede che ama la terra e si apre senza paura al dialogo, all’accoglienza e alla liberazione.

La vita di Arturo Paoli è da conoscere. È una storia ancora esemplare! Aveva alle spalle un cammino straordinario, che lo ha reso, tappa dopo tappa, punto di riferimento per migliaia di cristiani oltre che di tantissimi uomini e donne non credenti ma di buona volontà.

Arturo Paoli nacque in Toscana, a Lucca, nel 1912. Si imbatté presto nella violenza fascista. Anche da giovane sacerdote, nella Casa degli Oblati, si adoperò, nonostante sia stato arrestato e rischiando più volte la vita, per dare rifugio e portare in salvo perseguitati ed ebrei dalla furia nazifascista. Sarà riconosciuto infatti “Giusto tra le Nazioni” nel 1999, a Brasilia, dallo Stato di Israele; nel 2006 riceverà la medaglia d’oro al valore civile dalla Presidenza della Repubblica Italiana.

Dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1949, venne chiamato a Roma dall’allora Sostituto di Stato Vaticano, Giovan Battista Montini, a svolgere il ruolo di vice Assistente Spirituale della Gioventù italiana di Azione Cattolica, la capillare realtà giovanile della GIAC.

Con l’avvento della democrazia, l’Azione cattolica si interrogava sul modello della propria presenza nella società. Si delinearono sostanzialmente due percorsi: quello di Luigi Gedda e di Pio XII, che spingevano l’Azione cattolica all’impegno collaterale con la Democrazia cristiana, e quella di Carlo Carretto e Mario Rossi, che chiedevano una “scelta religiosa” non come fuga dal mondo ma come un libero impegno di condivisione con gli ultimi e di formazione delle coscienze.

Arturo Paoli optò per la seconda linea, puntando sulla dimensione spirituale e sociale e sposò le idee culturali e teologiche dei due leader di straordinaria personalità, Carlo Carretto, sino al 1952, e Mario Rossi, sino al 1954.

Di questa travagliata e sofferta storia mi ha parlato più volte, durante i nostri viaggi per le vie del Paese per promuovere il ruolo moderno del Volontariato, un suo grande amico, Luciano Tavazza, che allora svolgeva il ruolo di delegato nazionale del Movimento Studenti della GIAC.

Dopo che Carretto e Rossi vennero spinti alle dimissioni e si allontanarono dalla loro amata e per loro insostituibile realtà dell’Azione Cattolica, Arturo Paoli non si scoraggiò e diede inizio a un’altra fase della sua vita: il pellegrinaggio per le polverose strade del mondo del disagio e dell’emarginazione.

Cominciò a fare la spola tra l’Europa e il Sud America, divenendo guida spirituale dei marinai nei mercantili, del popolo delle favelas, degli ultimi e degli emarginati dell’America Latina. In Brasile, Argentina e Bolivia fondò delle comunità e partecipò alla stupenda stagione della Teologia della Liberazione, in chiave non ideologica e aggressiva, ma di cambiamento interiore e collettivo.

Paoli incrociò di nuovo il cammino di Carlo Carretto e collaborò con lui alla fondazione della Comunità di Spello dei Piccoli fratelli, ispirata al cammino di Charles de Foucault, che divenne così un luogo di preghiera e sobrietà per una spiritualità profonda, di stimolo e formazione per la promozione di una fede aperta e attenta alla domanda di giustizia e alla promozione dei diritti umani. Spello divenne una sorgente di impegno per migliaia di giovani e adulti, che si sono accostati ad una dimensione autentica della fede grazie a questa innovativa esperienza.

Lo stesso Movimento del Volontariato Italiano, guidato proprio da Luciano Tavazza, negli anni 70-80 scelse Spello per dar vita alle Settimane del volontariato estivo, in modo da forgiare l’identità di migliaia di volontari in cammino verso un modello di volontariato moderno, alternativo a quello riparatore e assistenziale. Un volontariato proiettato a rimuovere le cause dell’emarginazione, secondo una visione laico-religiosa dell’articolo 3 della nostra stupenda Costituzione.

Ricordo ancora i miei dialoghi così intensi, tra gli ulivi delle verdi colline di Spello, con Arturo Paoli, i suoi occhi fervidi di fede, il suo cuore ricco e privo di pregiudizi, la sua mente colta e in grado di spaziare dalle grandi questioni mondiali ai problemi sociali più concreti e drammatici, la lettura dei suoi libri. Aveva una grande personalità, era un vero leader, dotato però di quel carisma che si fa lievito per la crescita degli altri e per la società.

Rimane viva la memoria di una figura straordinaria in grado di stimolare la ricerca di una spiritualità profonda e incarnata, di un “noi” socialmente radicato nei territori e con un pensiero arioso, capace di uno sguardo e di una progettualità globale.

Per chi volesse conoscere meglio la vita, il pensiero e la spiritualità di Arturo Paoli, segnalo una pagina FB a lui dedicata: PROSEGUI SU FACEBOOK

UN PRETE E UN EDUCATORE CHE CON IL SUO IMPEGNO HA ANCORA MOLTO DA DIRE ALLA CHIESA, ALLA SCUOLA E ALLA POLITICA

Il 27 Maggio del 2023 ricorre il centenario della nascita di un prete che con le sue scelte ha aperto orizzonti nuovi e impensabili: don Lorenzo Milani

Don Milani ha vissuto la sua breve seppur intensa vita religiosa in Toscana, in una zona piccola e aspra, marginale e di montagna, nella allora sconosciuta località di Barbiana. Ma con le sue opere e il suo pensiero ha saputo andare lontano e parlare al mondo: interrogando la coscienza di intere generazioni, orientando la ricerca pedagogica di educatori e animatori sociali, stimolando verso l’impegno innovativo nella Chiesa e nella stessa Politica.

Un “profeta di prossimità”, diremmo oggi.

La sua storia è travagliata, piena di ostacoli, tutta in salita. Ricca tuttavia di speranza e di risultati di enorme portata storica.

È cresciuto in una famiglia di grande cultura e apertura: il papà era un chimico con la passione per la letteratura, molto innovativo nell’attività agricola; il nonno paterno era un archeologo e un numismatico. Anche la mamma non scherzava per livello culturale: allieva di James Joyce e studiosa di Sigmund Freud, cugina di Edoardo Weiss, proveniva da una famiglia di ebrei boemi trasferitisi nella mitteleuropea Trieste. Pensate un po’: entrambi i genitori di don Lorenzo Milani si dichiaravano agnostici e anticlericali. Eppure la fede l’ha irradiato per tutta la vita e mai le sue profonde spinte innovatrici nella Chiesa lo portarono a propositi di rottura, anzi era molto protettivo nei confronti della Comunità Ecclesiale, rispetto a chi pensava ad un suo superamento.

Ha studiato da giovane a Milano, al famoso Liceo Giovanni Berchet, a dire il vero senza eccellere particolarmente. C’è stato anche un momento di prima affermazione del primato della coscienza nella sua gioventù, quando dopo il diploma non volle iscriversi all’Università, come invece i suoi genitori si aspettavano, perché preferì dedicarsi all’arte della pittura. A maggio del 1941, si inserì nel prestigioso studio del pittore tedesco Hans-Joachim Staude, a Firenze, mentre a settembre si iscrisse al corso di pittura dell’altrettanto prestigiosa Accademia di Breda, a Milano. Furono luoghi dove, grazie anche a maestri eccezionali, proprio attraverso l’arte, iniziò ad aprirsi alla dimensione sacra e religiosa.

Era quello un momento storico molto tragico per l’Italia e l’Europa, che si trovavano sotto il dominio fascista e nazista. Nel giovane Lorenzo, insieme ad una compagna di corso, “Tiziana dai capelli rossi”, maturò uno spartiacque netto e di rifiuto della dittatura che lo accompagnerà per tutta la vita.

Con lo stupore dei più, già nel 1942 avvertì sgorgare dentro il proprio cuore la fede e la vocazione alla vita religiosa. Decise di entrare in seminario a Firenze, dove nel frattempo si era trasferito con i genitori. Il periodo del seminario non fu semplice per lui, per via delle regole interne che sentiva obiettivamente retrograde e statiche, lontane dal vivido dinamismo del Vangelo.

Nel 1947 fu ordinato sacerdote nel sontuoso Duomo di Firenze. Venne assegnato come vice parroco prima a Montespertoli e poi, dopo pochi mesi, a San Donato di Calenzano, dove volle promuovere la sua esperienza innovativa della scuola serale per i lavoratori.

Gli si aprì così un mondo sociale che sentiva suo e che lo accompagnerà sino alla fine. Iniziò a scrivere un libro profetico per quegli anni, “Esperienze Pastorali” che concluderà a Barbiana. Un testo che subì la censura della Chiesa. I suoi rapporti con la Curia diventarono subito difficili: don Lorenzo Milani aveva un approccio troppo diretto e innovativo, per i gusti canonici di allora. Si decise di allontanarlo dal cuore di Firenze, per evitare che il suo particolare approccio pastorale potesse essere “contagioso”. Fu così spedito in un posto sperduto, dove si pensava che non potesse fare eccessivi danni, a Barbiana, in una sperduta frazione di un piccolo centro, Vicchio.

La montagna e la campagna trasudavano di povertà e arretratezza, ma don Lorenzo non si scoraggiò, anzi sentì che quella era la condizione privilegiata per annunciare e vivere una fede liberante.

Prese subito vita la Scuola di Barbiana, aperta a chi veniva rifiutato o bocciato dalla scuola pubblica di quel tempo, facendo della pietra di scarto la pietra d’angolo. Nella Scuola di Barbiana, campeggiava il motto “I Care” (ho cuore, ci tengo, mi importa) , cioè scelgo di farmi carico del prossimo, in opposizione al motto fascista, cinico e individualista, del “me ne frego”.

Non mancarono i guai per don Lorenzo. Nel pieno della “guerra fredda” e della corsa agli armamenti, si rivolse ai confratelli cappellani militari con una straordinaria Lettera in cui difendeva l’obiezione di coscienza al servizio militare e agli ordini sbagliati. Venne per questo denunciato e processato per il reato di apologia e incitamento alla diserzione e alla disobbedienza civile. Nel febbraio del 1966, con la pronuncia di assoluzione con formula piena, si concluse il primo processo che segnò la storia politica e culturale del cammino del nostro Paese verso un’ulteriore tappa di una effettiva democratizzazione. Nel processo d’appello che ne seguì, don Lorenzo Milani, ormai gravemente malato, si difese scrivendo l’altra memorabile Lettera ai giudici che, assieme alla Lettera ai cappellani, verrà raccolta nel libro-manifesto “L’obbedienza non è più una virtù”.

Con questa affermazione così sferzante, don Milani voleva far emergere il ruolo della consapevolezza e della responsabilità nelle scelte che compiamo, sia nei rapporti con le persone, sia nel legame da coltivare con l’idea di Patria, emersa dopo la liberazione dalla dittatura fascista, e nell’esercizio dei doveri istituzionali che hanno un valore diverso in un Paese democratico.

Nella Scuola di Barbiana si studiava e si leggeva molto, perché don Milani non voleva che le parole dei ricchi sovrastassero il lessico molto ridotto dei poveri. Per don Milani era importantissimo consentire ai ragazzi, con meno istruzione di partenza, di imparare a scuola quante più parole possibile e maneggiare al meglio il linguaggio: comprendere e farsi comprendere è il primo strumento per emanciparsi. Libri, giornali, poesie, saggi e fotografie fecero capolino nella moderna e rivoluzionaria pedagogia educativa vissuta a Barbiana. La scuola era popolare e a “tempo pieno”. Ci si immergeva sia nella teoria che nella prassi. Si infransero i cliché autoritari per dare corpo alla dinamica relazionale, comunitaria, responsabile e partecipata, che mette al centro la persona e la progettualità educativa integrata.

Si sperimentò e si realizzò una scuola realmente moderna e democratica, aperta e non discriminatoria soprattutto verso i figli dei contadini e dei lavoratori, dove nella pur sperduta Barbiana avevano la possibilità di incontrare intellettuali ed esperti di rilievo, ben noti e affermati.

Apriti cielo! Queste novità educative scatenarono polemiche a gogò. Molti benpensanti e conservatori non mancarono di stracciarsi le vesti e criticare una scuola così “eretica”.

Don Milani rilanciò e scrisse con i suoi studenti, alla fine della sua vita, la “Lettera ad una Professoressa”, che entrò in modo dirompente nella storia. In essa spiegò bene i limiti strutturali e fallimentari della vecchia scuola e avanzò un’altra idea di scuola, più consona alla nostra Costituzione e alla possibilità di dare a tutti l’accesso all’istruzione con un metodo progettuale ed educativo integrato, avanzato e ricco di stimoli creativi e di saperi culturali.

Siamo alle porte del 1968, nel quale emerse in tutta la società la necessità di rompere con le vecchie gerarchie sociali e di aprire le relazioni e le istituzioni a nuovi orizzonti di modernità e di giustizia sociale. Siamo nella fase storica della Chiesa impegnata a vivere un radicale cambiamento grazie all’ispirazione e alle scelte maturate nel Concilio Vaticano II.

Anche con la politica don Lorenzo Milani instaurò un rapporto innovativo e profetico. Condivideva il “già” da vivere insieme nella lotta per i diritti e per la giustizia sociale, ma ricordava che il suo sguardo era proiettato nel “non ancora” da scrutare e desiderare, senza appagarsi dei risultati raggiunti. Con la memorabile “Lettera al compagno Pipetta” tracciò un percorso tra fede e politica tuttora vivo e ricco di sviluppo.

Siamo adesso a cento anni della sua nascita. Ritornare sui passi di don Lorenzo Milani può solo farci del bene. Anche questa è una fase storica travagliata e delicata che richiede la capacità di ripensare e riprogettare il cammino non più solo di un Paese, ma dell’intera umanità.

Papa Francesco si è recato a Barbiana il 20 giugno 2017, per pregare sulla sua tomba e rilanciare la memoria e il messaggio di don Milani, dandogli un valore finalmente significativo ed esemplare per la vita di tutta la Chiesa, chiamata ad attraversare le intemperie dell’oggi.

Il Presidente Mattarella, proprio nel giorno del centenario, sarà a Barbiana per dare il giusto valore al significato etico e democratico delle intuizioni di don Milani e rendergli il tributo che lo Stato democratico gli deve. Le celebrazioni del centenario, promosse dal Comitato nazionale guidato dall’onorevole Rosy Bindi, saranno ricche di iniziative: si potrà fornire, soprattutto alle nuove generazioni, un esempio vivo e attuale di uno spirito libero e responsabile, che amava la fede in Dio e la giustizia tra gli uomini.

Con la pubblicazione di questo mese, la Rivista “Passione&linguaggi” si è dedicata ad un lavoro di scavo e di rilancio del pensiero di don Lorenzo Milani. La segnalo all’attenzione di quanti sentono il bisogno di mettersi alla ricerca di una via per proiettarci con fraternità e con amore verso il prossimo e l’ambiente, dentro “cieli e terre nuove”.

Per chi volesse saperne di più, suggerisco di gettare uno sguardo sulle quattro famosissime Lettere che abbiamo citato.

- Lettera ai cappellani – l’obbedienza non è più una virtù

- Lettera ai giudici

- Lettera a una professoressa

- Lettera al compagno Pipetta

DA ANTONIO GRAMSCI C’È ANCORA MOLTO DA IMPARARE. PER RIPENSARE E RIPROGETTARE IL CAMMINO DELL’UMANITÀ

27 Aprile 2023

Dopo anni di atroci sofferenze nel carcere fascista, il 27 Aprile del 1937 si spegneva Antonio Gramsci. Fu arrestato, processato e condannato nel 1926 dal Tribunale Speciale del regime. Gli ultimi tempi della sua vita li passò in una clinica di Roma.

Antonio Gramsci è ancora uno degli autori italiani più studiati al mondo. Il suo nome figura come il secondo più cliccato nel web, subito dopo quello di Dante, di cui fu fervido critico e scrupoloso interprete.

Perché il suo pensiero è così studiato? Perché, ancora oggi, è fonte di ispirazione per gli studiosi dei cambiamenti sociali, culturali e politici?

La vita di Antonio Gramsci affascina man mano che se ne approfondiscono le varie tappe, con un ritmo sempre più incalzante. Visse in un piccolo centro della Sardegna in condizioni di povertà e privazioni, soffrendo intimamente per il senso di ingiustizia causato da una irrisolta questione meridionale. Trascorse la sua gioventù a Torino, dentro i travagli vorticosi della dimensione industriale, con l’emergere del mondo del lavoro come soggetto sociale e politico di cambiamento. Giunse a Roma per guidare, durante l’affermazione inarrestabile di Mussolini, il Partito Comunista in Parlamento e nella Società. Fu rinchiuso in carcere, dove trascorse il tempo a pensare, riflettere e scrivere, mentre la sofferenza reale del suo corpo si mescolava con la speranza ideale del suo cuore e della sua mente.

Nei suoi scritti, si trovano spunti ancora attuali per ripensare e riprogettare il cammino dell’umanità. I “Quaderni dal Carcere” sono una miniera inesauribile di inedite chiavi di lettura per dotarsi di un filo analitico e di un piglio progettuale nel promuovere il cambiamento sociale e politico. Le “Lettere dal Carcere” sono una straziante e appassionante relazione di vita impregnata di tensione ideale e di ricerca di autenticità esistenziale.

Viviamo un tempo in cui si avvertono diffusamente la fame e la sete di sapere per capire meglio le sfide presenti oggi e per orientare bene il cammino dell’umanità. Antonio Gramsci è un punto di riferimento fondamentale per chi sente di vivere attivamente con lo sguardo profondo e la visione vivida dentro i travagli e le speranze del nostro drammatico tempo storico.

Il concetto di “egemonia culturale”, il ruolo dell’“intellettuale organico”, la “questione meridionale”, la funzione del partito politico, il respiro ampio dell’internazionalismo contrapposto all’arretratezza del nazionalismo, l’uso per quei tempi avanzatissimo della “teoria del linguaggio”: sono tutti criteri guida da approfondire, anche criticamente, strumenti utili per interpretare la storia, per capire la società attuale e per progettare il futuro.